dodici prospetti di castità semantica

( Arch. Roberto Serino)

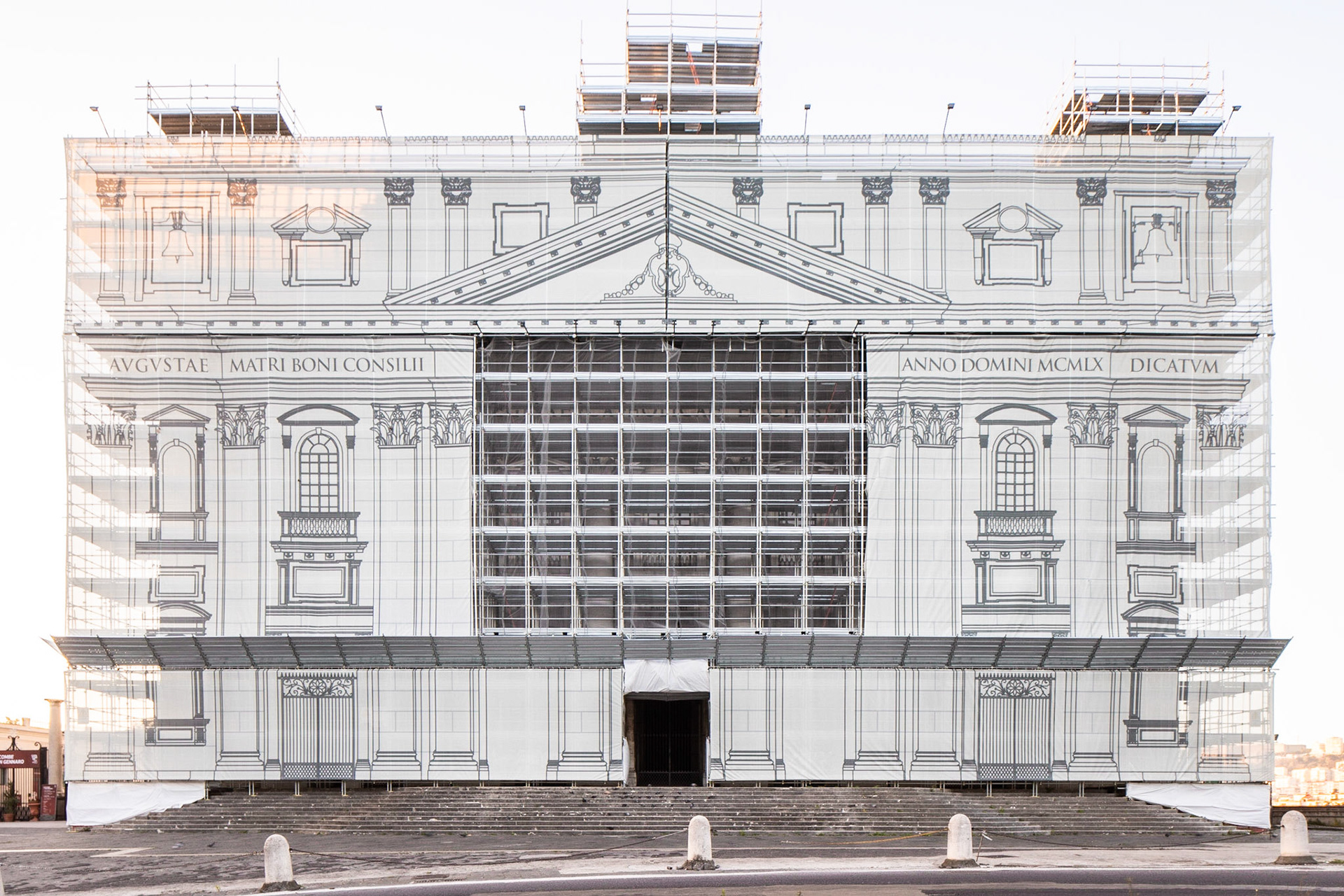

Le protezioni con teli in pvc microforato stampato digitalmente per cantieri edili sono diventate in questi ultimi anni un insolito frontescenio urbano su cui è dato di poter svolgere una rappresentazione che, per il suo essere fuori scala e per l’uso imprevedibile dei codici consueti di comunicazione, ha tutte le caratteristiche di quel termine concettuale utilizzato da Freud per esprimere in ambito estetico la sensazione di spaesamento: il perturbante. La figura, e qui parliamo della unità tra supporto strutturale e cio’ che su di esso si è rappresentato, pur essendo riconoscibile non è rassicurante anzi estraniante nella stessa misura dell’ossimoro letterario per cui è lecito dire di “seducente ribrezzo” o “prato turchino” e così via.

Queste figure, a volte autentici wrapping building ma senza il radicalismo delle azioni dirompenti dell’artista Christo , sono ormai molto diffuse nelle città e lo stupore delle loro apparizioni nel tessuto urbano è ancora più avvertito per il loro misurarsi con le dimensioni contenute delle città italiane. Appaiono improvvise al mattino e nella luce diafana sembrano svolgere una naturale modificazione della langue dell’edificio verso una rappresentazione astratta, grafica, fortemente riconducibile, in taluni casi, ad un minimalismo della architettura del post razionalismo o, in altri casi, ad una trascrizione scenografica dell’edificio nascosto inserendolo in tal modo nella rappresentazione urbana in corso ed in cui l’osservatore, con il candore di Monsieur Hulot, si riconosce, nonostante tutto, come parte integrante di essa. Ma naturalmente la grande tela è anche la grande occasione per la comunicazione pubblicitaria sino a punte avanzate di apparente totale autonomia della forma così che la città sembra essersi munita di un quadro di arte contemporanea ad altissimo impatto visivo da sfoggiare come segno della contemporaneità. E’ il caso dell’intervento di Paladino sul telo di novanta metri predisposto per i lavori di restauro della torre della Ghirlandina a Modena dal 2007 al 2011 ed alla difficoltà di privarsene essendo ormai parte del patrimonio visivo della città. Queste velature, tuttavia, lasciano sempre intravvedere una parte dell’edificio su cui si sta lavorando. Le ragioni sono naturalmente di natura funzionale ma l’ordine con cui queste aperture sono predisposte allo scopo danno anche la misura di un coinvolgente ordine compositivo che si attiva all’interno dei margini definiti dalla tela di-stesa. Questi fori improvvisi acquistano un gran valore e si equivalgono alla pausa in una narrazione o al silenzio improvviso alla fine di un concerto, ma sono anche come gli occhi nel viso velato dalla Pandemia Covid 19. La Pandemia ci ha abituato a nascondere una parte del viso esaltando l’espressività degli occhi. Ad essi è affidata la comunicazione oltre il gesto e la parola; in essi osserviamo la energia comunicativa, la gioiosità e la durezza ma anche la difficoltà di nascondere la disperata solitudine.

Lorenzo Leone si pone di fronte a questo enigma e lo rappresenta consapevole di essere dentro un genere che è quello della architettura. L’edificio “impacchettato” ha perso la sua gravità plastica e materica e si è trasferito sul piano. In questo trasferimento emerge la nostalgia di quella fase precedente alla realizzazione dove ogni elemento trovava le sue corrispondenze in uno spartito grafico e la pre-figurazione guidava l’energia dell’intenso lavoro. Lorenzo intuisce questa fase felice della storia di un edificio e con il suo lavoro esatto, calibrato, nitido, ma senza il rischio di essere ipernitido, mette tutto a fuoco e blocca l’aura presente nel momento: hic et nunc. Non è certamente casuale, pertanto, l’attenzione e dunque l’attesa di quel momento in cui il cielo diventa il più possibile neutro ed allora la concentrazione è tutta sulla composizione e sulle tessiture che definiscono i piani. Basta uno spostamento di posizione ed una altra composizione viene in evidenza attraverso un altro sistema di tessiture. Non c’è alcuna opposizione tra umano e fisico o tra concetto e realismo. E’ tutt’uno in un continuo flusso.

Nelle sue foto l’uomo è assente ma “la sua assenza è potenziamento della umanità della fotografia e non depressione”, come ebbe modo di dire Vittorio Savi affascinato dalle foto di Luigi Ghirri e su cui mi azzardo di essere d’accordo guardando le foto del giovane Leone.

Lorenzo fotografando quel luogo in quel momento ne intuisce la potenzialità narrativa e la rivela a chi successivamente si fermerà a riguardare l’immagine. Come sempre accade, un semplice dettaglio anche flebile, quale può essere un imprevisto accento luminoso, attraverso una sequenza di associazioni logiche ma anche emotive, può essere in grado di rinnovare il racconto. L’immagine fotografica, dunque, non si esaurisce nella sua validità tecnica o estetica ma diviene segno associato alla realtà e dunque alla sua mutevolezza e tuttavia paradossalmente, come scena fissa, appare più forte della vicenda; tale cioè da far superare lo smarrimento del luogo e la perdita dei suoi abituali riferimenti.

Lo spazio della rappresentazione sembra allora coincidere con la rappresentazione dello spazio. Un fondamento teorico ma anche un principio poetico che si intravede nella ricerca in corso di Lorenzo Leone. Non è un caso, dunque, che questo breve report in 13 scatti inizi e finisca con un medesimo luogo e con l’ambiguo movimento del telo/sipario; inizio o fine di una rappresentazione?